”鹿島立ち”とは、旅立ちや人生の門出を表す言葉があります。

これは奈良時代に朝鮮半島からの侵略に備えて東国(関東)の農民が防人(さきもり)として九州に送られたとき、出発を前にここ鹿島神宮で武運と安全を祈願していたことに由来するといわれています。

創設以来その御祭神の由緒ゆえ軍神として崇められ、6〜7世紀には大和政権が政権に反抗する蝦夷と呼ばれた今の東北地方の人々との戦いにおいてその最前線に位置していたのが、鹿島神宮(と関係の深い香取神宮の2社)でした。

神社には日光東照宮のように実在した偉人を神様としてまつる神社と、神話から産まれた神様をまつる神社の主に2種類があります。鹿島神宮は後者で、その中でも最初に神宮と呼ばれるのを許されたのは伊勢神宮、香取神宮、鹿島神宮の3社だけと、格式の高さは別格の神社です。以下、その歴史を紐解いていきます。

歴史

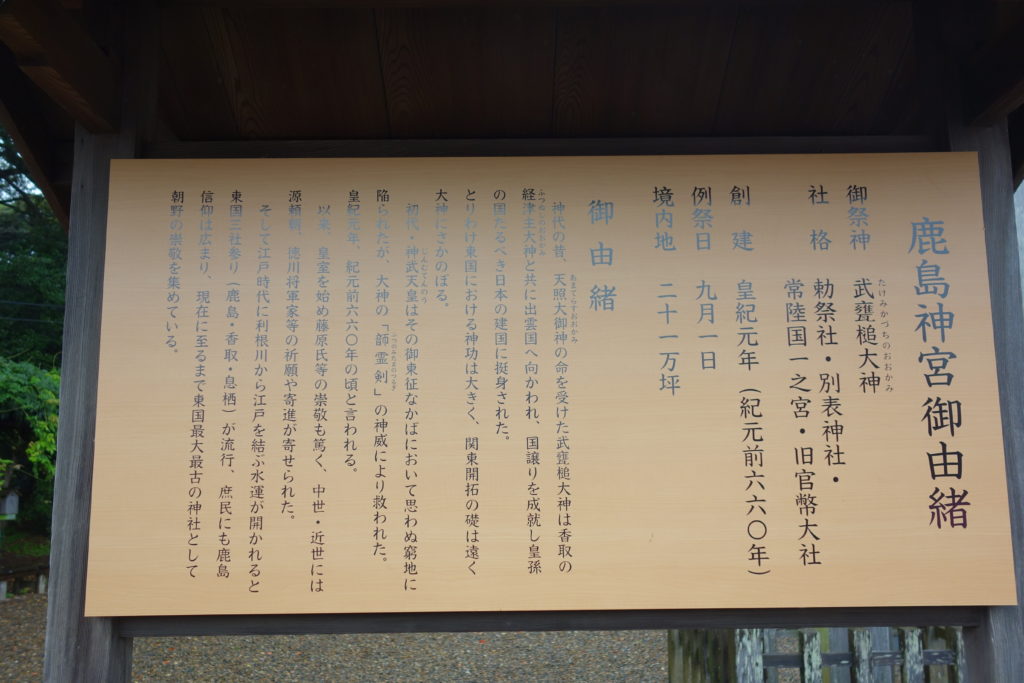

鹿島神宮(鹿嶋神宮との表記もあります)は茨城県鹿嶋市にある常陸国一宮です。社格は式内社(名神大社)、旧社格は官幣大社、現在は神社本庁の別表神社となっています。全国にある鹿島神社の総本社で、同時に千葉県香取市の香取神宮、茨城県神栖市の息栖神社とともに東国三社の1社とされています。宮中の四方拝で遥拝される神社の1つである格式の高い神社です。

その鎮座は明確に解明されていませんが、神宮の歴史書によると神武天皇元年(紀元前660年ごろ)を起源とされています。

東征の半ばでいろいろな窮地に立たされた神武天皇が、武甕槌大神(たけみかづち)の神威によって救われ、この感謝をもって、即位された年にこの地に武甕槌大神を祭神として祀ったと言われています。

正式な歴史書としては奈良時代の713年編纂の常陸国風土記に鎮座が確認されています。古代には朝廷にとっては蝦夷の平定神として、また藤原氏の氏神として、中世には源頼朝や徳川家康などをはじめとして歴代の武家政権から武神として崇敬されてきました。

鹿を神使とすることでも知られており、”かしま”という名前は史書では明らかにされてはいないものの、神宮側では神の使いである鹿に由来すると説明しています。鹿島神宮では鹿を神鹿と呼ぶそうで、現在でも20頭ほどの鹿が神の使いとして鹿園に飼われています。

ちなみに鹿島の名前の由来には他にも、神の住所(かすみ)が変化したことなどの説もあるようです。

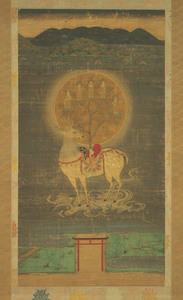

鹿で有名な奈良公園のそばにある春日大社は鹿島神宮(常陸国一宮)から武甕槌、香取神宮(下総国一宮)から経津主(ふつぬし)、大阪の枚岡神社(河内国一宮)から天児屋命(あめのこやね)、姫神(比売神:ひめがみ)の4柱を祀っています。伝承によれば春日大社創建にあたり、鹿島神宮から神の分霊を多くの鹿の背中に乗せて1年がかりで遷されています。これは下記『春日曼荼羅』にも描かれています。

御祭神

御祭神は日本建国、武道の神である武甕槌大神(たけみかづち)です。なお、この神は古事記では武御雷、日本書紀では武御雷と表記されますが、神宮側の表現にならい、このブログでは武甕槌と表記します。

武甕槌は、伊弉諾(いざなぎ)が、子であり火の神である軻遇突智(迦具土:かぐつち)が伊弉冊(いざなみ)から生まれる際に伊弉冊を傷つけそれによって伊弉冊が死んでしまうことに怒り、軻遇突智を斬り殺したときに、その血から生まれた神とされています。火の神が殺されたときに炎や雷が発生したことに武御雷神の漢字も由来しています。

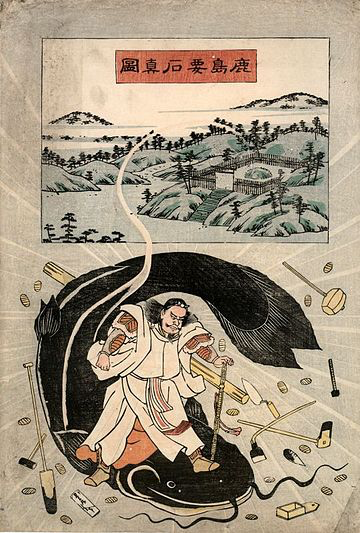

下が剣を使ってナマズをおさえる武甕槌を描いている(詳細はブログ後半にて)

その後武甕槌は天照大御神の命を受けて香取神宮の御祭神である経津主命と共に出雲の地に向かい、大国主命との国譲りの交渉を成就して日本の建国の基礎を作ります。今で言う外務大臣でもあり、建御名方を圧倒的な力で討伐した防衛大臣でもある超重要ポジションです。この強さから日本神話最強の武神、勝利の神様と呼ばれ、現在でも多くの武道場に鹿島大明神の掛け軸が、掲げられているのです。

なお、神武天皇の東征に際して、武甕槌が神剣である布都御魂(ふつのみたま)を授けたとされ、その神威に感謝した神武天皇が即位後に祀った神様です。

社殿・建物・宝物等

主な社殿は、本殿・石の間・幣殿・拝殿からなります。いずれも江戸時代初期の元和5年(1619年)、江戸幕府第2代徳川秀忠による造営で、奥の宮は家康、楼門は水戸初代藩主徳川頼房により建設され、重要文化財に指定されています。楼門(国の重要文化財)は日本三大楼門1つと言われています。

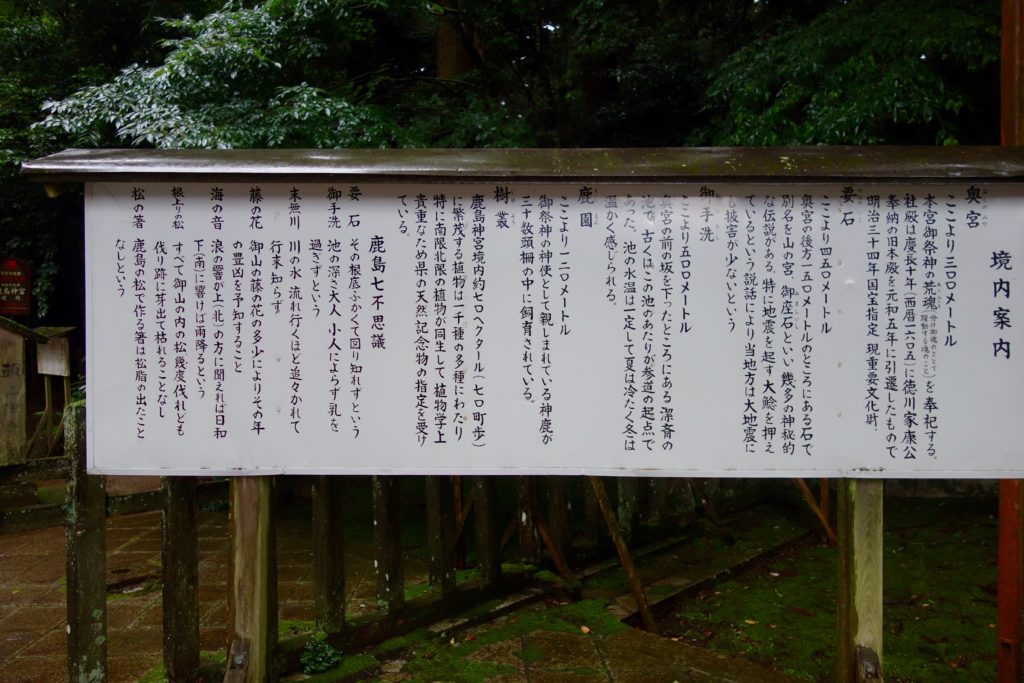

ちなみに上の写真にあるように鹿島七不思議といわれているものがあり、当ブログでは要石、御手洗池を取り上げます。

境内入り口にあるこの大鳥居は、4本の杉を用い、高さが10.2メートル、幅が14.6メートルもの大きさです。

元々は石造だったそうですが、東日本大震災で倒壊し、神宮境内から杉の巨木4本を伐り出して再建されています。神社では鳥居が神様と人間の領域を分ける境界線であり、一礼をしてからくぐるのが礼儀です。

この鳥居から50mほど進むと日本三大楼門の1つである鹿島神宮の楼門が見えてきます。左手前に手水舎があります。

楼門は総朱漆塗りで、ここに掛かっている「鹿島鳥居」の文字は東郷平八郎の書で、畳1枚分くらいの大きさがあるようです。

拝殿は質素ながらも力強く、漆塗りで柱頭・組物等に極彩色が施されています。なお、元和5年(1619年)の造営までは、後述する現在の奥宮の社殿が本殿として使用されていたそうです。

こちらが現在の本殿です。

本殿の背後には杉の巨木の神木が立っており、樹高43メートル・根回り12メートルで樹齢約1,000年といわれているそうです。そのさらに後方には鏡石と呼ばれる直径80cmほどの石があり、神宮創祀の地とも伝えられています。

拝殿から先の奥宮までのこの参道(下写真)は奥参道と呼ばれ、両側に杉並木がある鎮守の杜です。

両脇に大きな木が生えているこの300mほどの道は非常に雰囲気が良く、聖域的な雰囲気に包まれていました。

なお、この奥参道から先は広大な森となっており、奥宮、要石、鹿園、御手洗池など見どころ満載です。

ここから奥宮まで300mほど、そこから右に300mほどで要石、左に300mほどで御手洗池となっており、アップダウンも含め全て見て回ると結構時間がかかるので注意が必要です。また雨の日などは足元がぬかるんでいるので気をつけて参拝しましょう。

奥参道を進んでいると鹿がたくさんいる鹿園が左側に見えます。

鹿島では鹿を神の使いとしており、これは先述の通り、鹿島神宮の御祭神を遷して奈良県の春日大社を創建するときに鹿が運び手となったことに由来しているそうです。鹿島には鹿島アントラーズという有名なJリーグのチームがありますが、鹿の角は英語でAntler (アントラー)で、武神である鹿島神宮に由来しているそうです。

さらに奥参道を進むと奥宮があります。先述の通り以前は本殿として用いられていたもので、現在の奥宮は当時徳川家康より、関ヶ原戦勝のお礼として1605年に奉納されたものです。祭神は武甕槌大神荒魂です。

社殿は古いながらもどこか力強さを感じさせるもので、苔の生えた屋根がかっこいいです。

ちなみに、奥参道は武甕槌大神の穏やかな魂が、荒ぶる魂へと向かう道とされ、奥宮の御祭神は”武甕槌大神荒魂”と記載されています。目標に向かう気持ちを向上させて勝負への決断・行動力を倍増させると言われているそうです。特に勝負のときにある方や意志力を強めたい方は、ぜひ奥宮まで足を伸ばしてみてください。

奥宮の先の道は二手に分かれています。右に行くと要石、左に行くと御手洗池と、前述の鹿島七不思議のうち2つがあります。

右手へ300mほど進みます。ここはさらに森の中という感じで、どんどん聖域に入っているような感覚を持ちました。管理人が訪れた日は雨で、地面がぬかるんでいました。

大きなナマズの碑があります。これは御祭神である武甕槌が、暴れるナマズの頭を押さえつけているものです。

要石はこの鳥居の先に祀られています。

直径30cm、高さ7cmほどの小さな石ですが、水戸藩2代藩主・徳川光圀が、その深さを確かめようと1週間にわたって掘らせたものの、どこまで掘っても底が知れず、また事故が頻発したために諦めたという逸話も残っているほど、その下は深いと言われています。

1793(寛政5)年、宮城県沖で大地震が発生したとき、東北地方に大きな被害をもたらしました。一方、関東地方には影響が少なく、人々は鹿島神宮の地下深くに埋まっている「要石」が震源となるナマズを抑えてくれたのだと考えたそうです。ちなみにこのナマズの頭を抑えたのが鹿島神宮の要石、尾を抑えたのが下総国一宮である香取神宮にある要石とされており、先程の碑もよく見ると鯰の頭を抑えています。

東日本大震災でも被害は大鳥居のみで本殿には影響がなかったと言われています。これも要石のご利益なのではないでしょうか?

なお、要石から奥宮の方に戻り、御手洗池に向かおうとしていたとき、管理人一行は不思議な体験をしました。詳細はちゃんおれメモにてご紹介します。

奥宮からみて要石とは別の方、左側の道の先には、御手洗池(みたらしいけ)があります。

子どもが入っても大人が入っても同じ胸の高さに水面がくることから、鹿島七不思議の一つに数えられています。現在も毎年、年始に200人もの人々が寒空の下、「大寒禊(だいかんみそぎ)」を行っているそうです。

ちなみに、この御手洗池ですが、写真でもわかるとおり、水がとても綺麗で、正直関東の神社とは思えないような透明なお水でした。魚やザリガニも住んでいました。

古くから禊の場として使われてきたそうで、昔は御手洗池の方から参拝していた(奥宮もこちら側)ため、その漢字が示すとおり、ここで手を洗って参拝していたそうです。

そういえば、御手洗池側に当社の駐車場があり、この先に昔鳥居だったと思われた基礎の部分が残っていました。この写真でもわかるとおり、ここから御手洗池までは公園のようになっており、地元の方が多く訪れていました。緑の多いきれいな公園になっています。

御手洗池の手前に、このような池もありました。このあたりをゆっくりと散策していると心が洗われていくような感じがしました。

最後に、敷地内ではなく管理人は行くことができませんでしたが、一之鳥居という鳥居が、太平洋に面する鹿嶋市の北浦というというところにあり、日本最大の水上鳥居と言われているそうです。

由緒としては、武甕槌・経津主両神が国譲りに際してこの地に天降りされ、経津主神は香取へ、武甕槌神は鹿島へ移った場所であるとされています。

ちなみに、不思議なことに、鹿島神宮と宮崎県の高千穂神社を結ぶ直線上には、伊勢神宮、富士山、明治神宮、皇居が並び、夏至の日に太陽が、この鳥居から西に進むことから日本最長のレイライン(光の道)を形成し、その入口にあたる鹿島神宮が「すべての始まりの地」と呼ばれています。

こうした由来から鹿島神宮は、人生を転換するターニングポイントの作用を持ち、勝利の武神により邪魔するものをはねのけ進む力を授かることができるパワースポットとされています。当ブログの最初に登場した鹿島立ちという言葉も納得です。

文化財としては布都御魂剣(または韴霊剣)(ふつのみたまのつるぎ)と称される長刀が国宝に指定されています。別名を平国剣(くにむけのつるぎ)とも呼ばれ、柄(つか)・鞘を含めた全長は2.71m, 刃長は2.24mもあるそうです。製作年代は明らかではないようですが、奈良時代〜平安時代のものとされています。現存する日本刀の中でもかなり古く、長さでは最大。この長さを実現するために途中4箇所で刀身をつなぎ合わせるという珍しい手法を使っていて、技術的にも貴重なもののようです。布都御魂は記紀でも登場しており、神武天皇に対して武甕槌から下された神剣とされています。神武天皇即位後に宮中にまつれ、のち崇神天皇のときに奈良県の石上神宮に遷され、鹿島に戻ることがなかったので、後世に改めて作られたものであるとされています。

祭事

もっとも大きなお祭りである”ご神幸(ごじんこう)”は毎年9月1日、2日に行われるそうです。これは、1日の20時に天下泰平、五穀豊穣を祈って鹿島神宮の神様がお出ましになるとされ、それをお迎えする行事です。

そして1日の16時ごろから”提灯まち”という行事も行われます。これは無数の提灯を付けた大きな青竹を天高く推したてながら、鹿島神宮へ向かって進むもので、迫力満点です。恥ずかしながら管理人たちは調査不足でしたがたまたまこの行事が行われる9月1日に鹿島神宮を訪れたため、このお祭りを見ることができました。

力強い掛け声とともに大きなこの竹と提灯を大勢の人々が振りながら練り歩いていました。若い人たちもたくさんいて、地域に根づいた素晴らしいお祭りだと感じました。

大鳥居を経て、境内に入った提灯は楼門付近で麦藁の火に焚かれてクライマックスを迎えます。この竹についていた提灯と竹をみんなもらって帰るのですが、私たちももらうことができました。

このお祭りは6年に1度は天皇陛下の御使である勅使が派遣される勅祭となり、さらに12年に1度の午年には水上の祭典である御船祭という式年大祭も行われるようです。

直近では平成26年9月1日〜3日にかけて勅使をお迎えしての例祭に続き、御祭神である武甕槌大神が約3,000人の大行列、約120艘の大船団と共に巡幸して香取神宮の御祭神である経津主命と水上で出会う場面を表す御船祭が行われたそうです。

常陸国風土記には、”毎年七月に舟を造りて津宮に奉納する”とあるように、鹿島神宮と舟の関係は創建時代まで遡る東路の果てに位置する鹿島にとって、御船祭は鹿島に鎮座して関東の開拓にあたる大神を奉ずる当時の人々の足跡を伝える祭りであり、およそ1700年前の応神天皇の頃より伝わる鹿島神宮最大の祭典なのだと思われます。

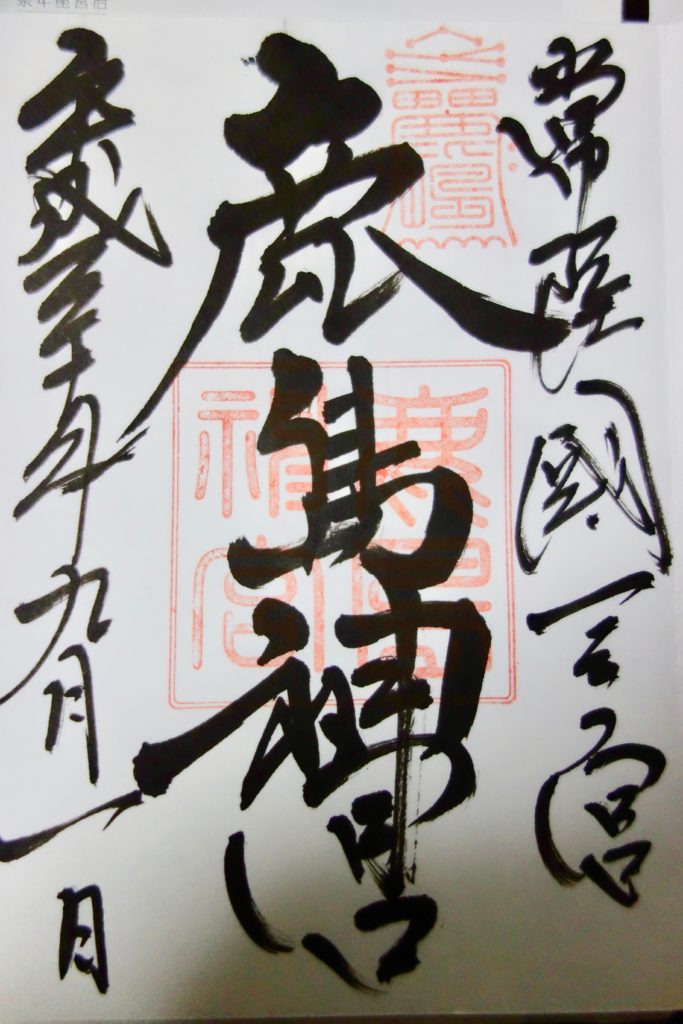

御朱印等

とても力強く、かっこいいやつです!

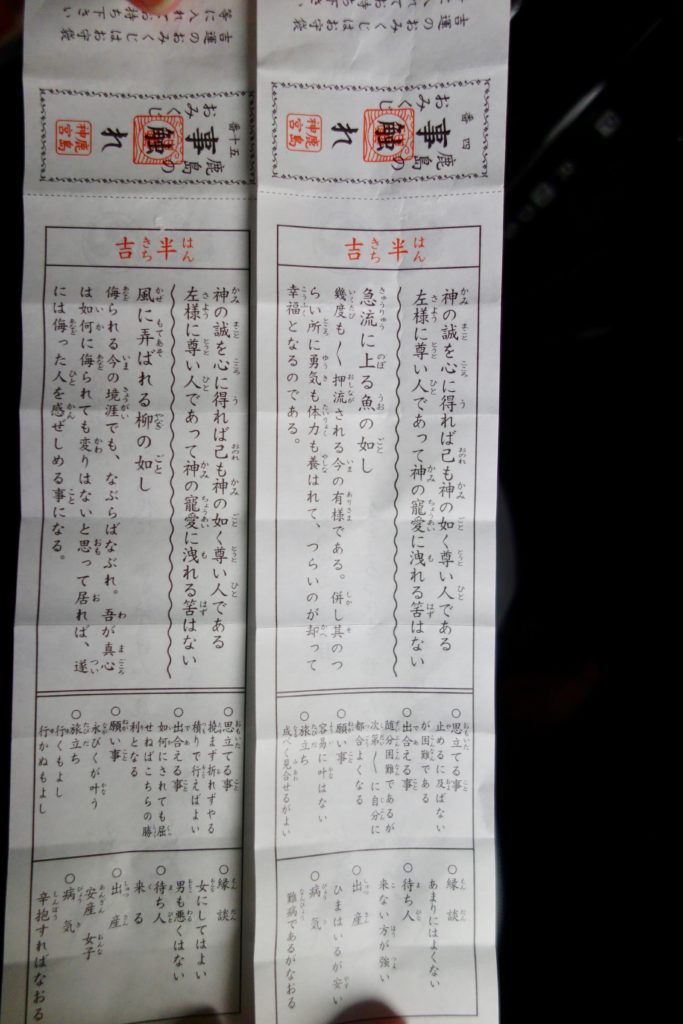

おみくじは半吉でしたが、かなり内容的には当たっているような、現状を見透かされているような、はっとする内容でした。

周辺情報

鹿島神宮周辺はなんと言っても、東国三社巡りです。管理人は時間の都合上、息栖神社には参拝できませんでしたが(再チャレンジ予定)、やはり香取神宮、息栖神社、鹿島神宮はセットで回りたいところです。

息栖神社が東国三社に入っている理由は、鹿島神、香取神の葦原中国平定(参照:国譲り)において東国への先導役を担ったとされる神が祀られている背景があるとのこと。ぜひ皆さんはセットで参拝されてください。

ちゃんおれメモ

鹿島神宮のお祭りにたまたま遭遇したのは運が良かった。百獣の王である僕にピッタリの力強さがあった。ガオ

お祭りは水軍的なやつで、若い人も参加していてとても雰囲気が良い、活力のある感じだった。

神社は森に囲まれて落ち着いた、かつ荘厳な感じの、まさに伝統のある神社だったと思う。ガオ

かなり広く、森に囲まれ、見所満載。リフレッシュできるけど、歩くの疲れる人は本殿に参ってから、車で神社反対側の御手洗池のパーキングへ停めて、御手洗池、奥宮、要石のあたりを参拝するのがおすすめ。ちなみに要石周辺に小林一茶と松尾芭蕉の句があって、楽しめる。

要石小さいは小さいけど力強い。僕と同じパターンなんだ。ガオ

鹿島での”ちゃんおれ不思議”として、珍しい体験をした。要石を見てお祈りしているときに、地元の人かな?と思うようなおじさんが僕らの後ろで参拝していたんだけど、その人はチャリに乗ってた。僕らより先に参拝を終えて戻っていたようだけど、すぐに姿が見えなくなり(このあたりは一直線で見晴らしが良いのに)、自転車の車輪のあとが全く見えなかった。この日はこの写真のように雨でぬかるんでいたから、普通の人だと車輪の跡がつくはずだけど全く見当たらない。ということは。。。神の使いか神様だったのか?まあ僕もライオンの王であり神のような存在だから、べ、べつに同様なんてしてないんだ。ガオ

コメント