現在の神奈川県の大部分にあたる相模国(さがみのくに)一宮である寒川神社は、神奈川県高座郡寒川町に鎮座する神社です。古くは関東を統治した北条氏、徳川氏に厚く信仰され、昭和の大スターである高倉健さんも参拝していたとされるとても有名な神社です。

全国で唯一の八方除(はっぽうよけ)という厄除けで有名な神社で、それゆえ日本一祈祷を受ける人が多い神社として有名です。なんと年間約30万件で、次に多い神社の約10倍程度と圧倒的です。厄除けで知られる神社は多いですが、寒川神社は東西南北、八方位すべてからくる厄災を祓う八方除という考え方に特徴があります。年間約200万人の参拝者が集まり、正月の三が日には約40万人が初詣に訪れるそうです。

管理人は八方除けという言葉をこの神社を参拝してはじめて耳にしましたが、よく考えると日本には、八方美人や八方塞がりなど、八方のつく言葉が多くあります。古来から人々は、八方位を基本として住居・方角・運勢などの吉凶を判断してきたのでしょう。なぜ、この地にそうしたご利益があるのかを探りつつ、寒川神社の紹介をしていきます。

基礎情報

| 創始 | 社史によると少なくとも1600年前(厳密な年は不詳) | |

| 社格 | 延喜式 | 名神大社 |

| 旧社格 | 国幣中社 | |

| 神社本庁 | 別表神社 | |

| 建築様式 | 唐破風入母屋造、流造平入 | |

| 祭神 | 寒川大神(寒川比古命、寒川比女命の2柱の祭神を指す) | |

| 祭事 | 迎春ねぶた、国府祭、浜降祭 | |

| ご利益 | 八方除 | |

| 駐車場 | あり(無料) |

歴史

太古の昔、相模国・武蔵国を中心に広く関東地方を開拓し、農林水産業、商業、土木建築業、交通など様々な国のインフラ的側面を形成した、関東文化の生みの親とも言える神(寒川大明神)が祀られています。また、詳細は社殿や御祭神の部分で記載しますが、江戸の裏鬼門にあたる神社ということで、東京をはじめとして関東を背後にして裏鬼門を鎮める役割を果たしてきたことで厄除けの神社として有名になっています。

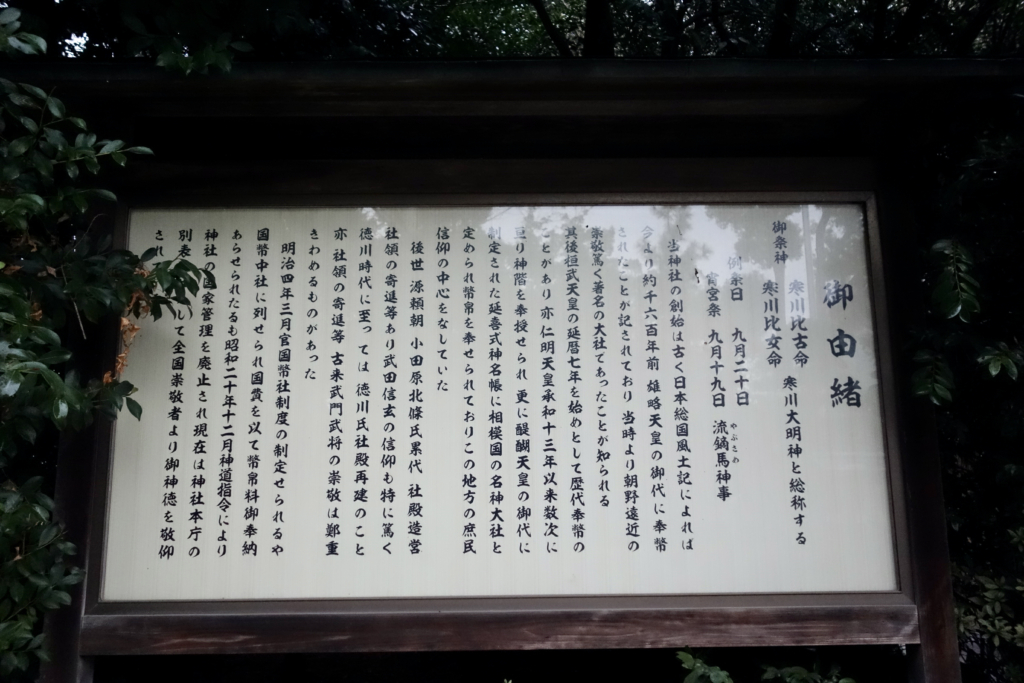

具体的な鎮座年は明らかになっていませんが、総国風土記によると、雄略天皇の時代に奉幣(天皇によって神威を認められること)され、727年に社殿建立と伝えられていることから、少なくとも1600年の歴史があるとされています。延喜式(リンク)には「相模国高座郡 寒川神社 名神大」と記載があり、相模国13社の中で唯一の明神大社として列挙されています。

こうした経緯から、古代より朝廷をはじめとして源頼朝、武田信玄、徳川家代々、また民間からも幅広い信仰を受けてきたとようで、例えば武田信玄が1569年の小田原城攻めの前に寒川神社に兜を奉納して近くで兵を休めたとされています。現在この兜は県指定の重要美術品となっています

なお、八方除という考え方は明治時代後半〜大正にかけて盛んになったものであり、それは中国から入ってきた占術と結びついたとの説もあり、いずれにせよ八方除の正式な起源は資料の少なさからも明確ではないとされていることも事実です。当ブログでは、過去から現在に至る人々が神社(やお寺)をどう捉えているかという相対的な視点に立っているので、こうした議論はあまり気にしないことにしています。

祭神

寒川比古命(さむかわひこのみこと)と寒川比女命(さむかわひめのみこと)のニ柱が祀られており、合わせて寒川大明神と総称されています。OLELOGがメインテーマとして扱う一宮のような由緒ある神社は古事記や日本書紀(合わせて「記紀」と言われる)に登場する神が祭神となっていることが多いですが、当社の御祭神はどちらも史書に出てこない謎の神といえます。伝承によれば、寒川大明神は相模国を中心として広く関東地方の開拓に寄与し、農林水産業、商業、土木建築、交通など国のインフラを整えてきた、そしてそれを通して関東文化を形成した神とされています。

ゆえに、古来よりずっと地元で親しまれてきた神社と言えます。訪問した当日も、社殿で祈祷を受けている団体がいるなど、やはり一宮というのは地元に愛されている神社と定義しても良いのではと、OLELOGのテーマに関して考えさせられる神社でした。

はじめにまとめておくと、寒川大神には次のような多様な側面があります。

- 近くに流れる相模川の守り神、水を司る神として

- (水に関係して)農耕などの開拓神として

- (後述の浜降祭にも見られる)海の神として

※相模湾から7kmほど距離がありますが、創建当時は海水位が高く寒川神社は相模湾に面していたとされる - そして最も有名な八方除けの神として(本殿が江戸の裏鬼門として南西に向いているから)

ちなみに祭神は大正時代である1916年と比較的最近になって政府により定められた経緯があります。かなり広い範囲をカバー?している神であるがゆえに、その起源や性質については多様な解釈が存在していると言えます。例えば、この地には縄文や弥生時代の遺跡が発掘されていることから、太古より土着信仰があったと推測されていたり、江戸時代の史料では、当社の御祭神が『八幡神(応神天皇)』とされていたりします。武蔵国や下野国など一宮が複数存在しているケースがあるなど(どこも一宮を称している)、当社も時代によってその性質が変遷したという側面が伝わってきます。

考えてみれば神道は八百万の神と言われるものであり、日本の大半の神社は元々『記・紀』神話とは関係ない神々を祀っていたと考えるのが自然です。元々はその土地に根付いた在地の神であっても記紀神話が成立する過程で天皇の系譜につながる神に置きかえられる神社が多かったという歴史があります。

歴史を紐解くと『記・紀』神話に関係する神々が祀られるようになった時期としては主に2つのタイミングがあります。1回目は天武・持統天皇あたりの律令制度導入の時期、そして2回目は幕末から明治維新を経て大東亜戦争までの時期です。これらの時期では国家を団結させて正統性を確保するという国家的要請から、国家規模で祭神の読み替えが行われたとされています。

そのなかで、寒川神社の御祭神は原初の形で残っただけでなく、寒川神社が一宮にまでなっているというのは、住民に愛され慕われた神だったと考えて良いように思います。ここにもOLELOGの大テーマである神社の謎に迫るヒントがありそうです。旧国中で最も崇敬を集めた神社に与えられる一宮の定義から考えても、とりわけ一宮らしい一宮といえそうです。

社殿・宝物

参道は境内から南に1kmほど離れたJR相模線の踏切近くにある一之鳥居から始まり、途中に二之鳥居(大鳥居)、境内入り口には最後の三之鳥居があります。

一般的に神社の出入り口として目にするであろう三之鳥居はこれ。手前の橋は神池橋と呼ばれています。

この鳥居を抜けるとさらに参道が続きます

境内を進んでいくとこのような庭園があったりと、自然を感じながら進みます。

手水舎はこちら。とても立派な建物が続きます。

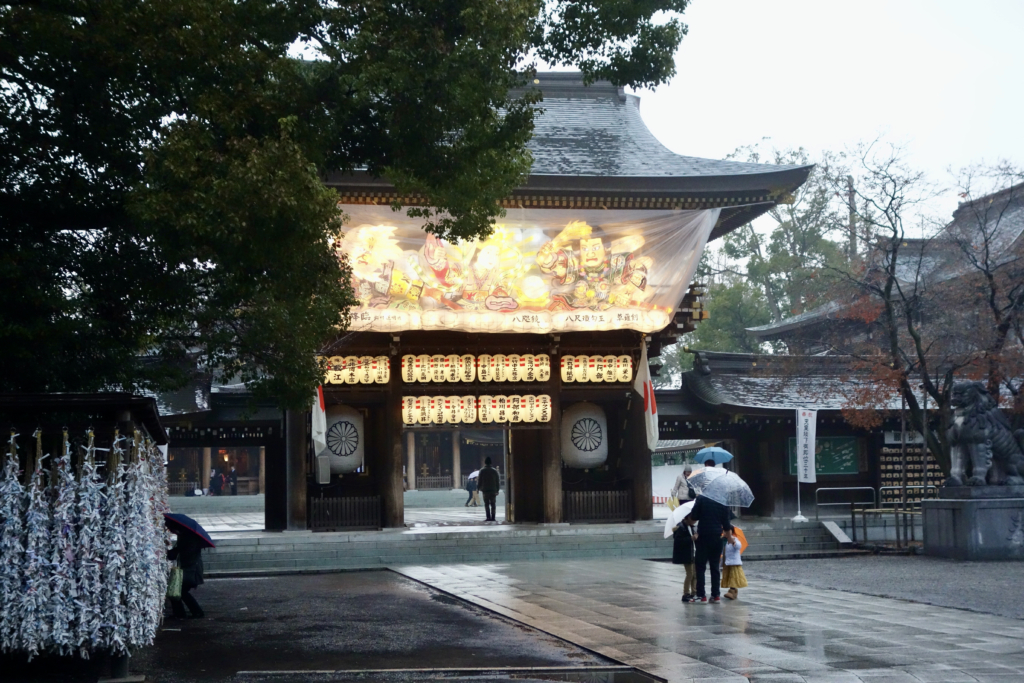

そして拝殿に至る前にこのような神門があります。ここにある大きなねぶたが、祭事のところで後述するねぶたと思われます。

社務所はこちら。ここでご祈祷の依頼をしたり、御朱印をもらったり、お守りをもらったりできます。

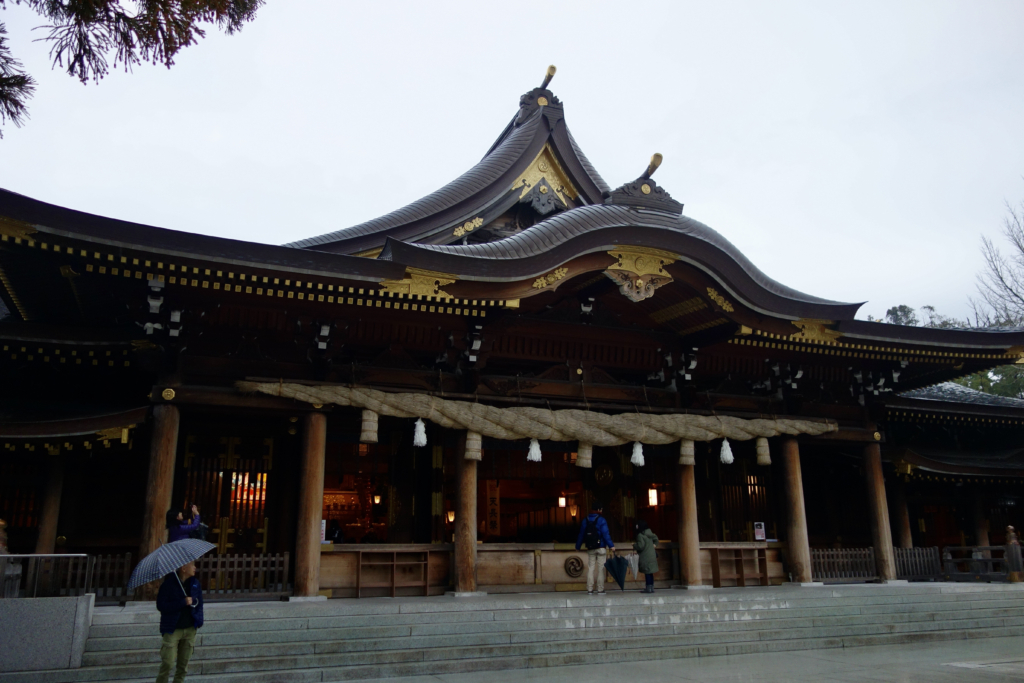

社殿全体

造営時期は初期の頃は不明なようですが、記録として残っているのは、聖武天皇の神亀四年 (727年頃)、称徳天皇の天平神護元年(765年頃)で、今から1300年ほど以上前です。1923年の関東大震災で損傷を受けたため、1927年に社殿が修復されています。現在の社殿は、国費と氏子崇敬者の浄財とによって、昭和7年につくられたものです。通常神社の社殿は南か東向きに建てられるようですが、当社の社殿は南西(=裏鬼門)ということから、江戸の裏鬼門を守る神社として信仰されてきた経緯がります。

社殿は立派であるものの比較的新しくて歴史のある古社といった雰囲気は乏しいのが少し残念です。

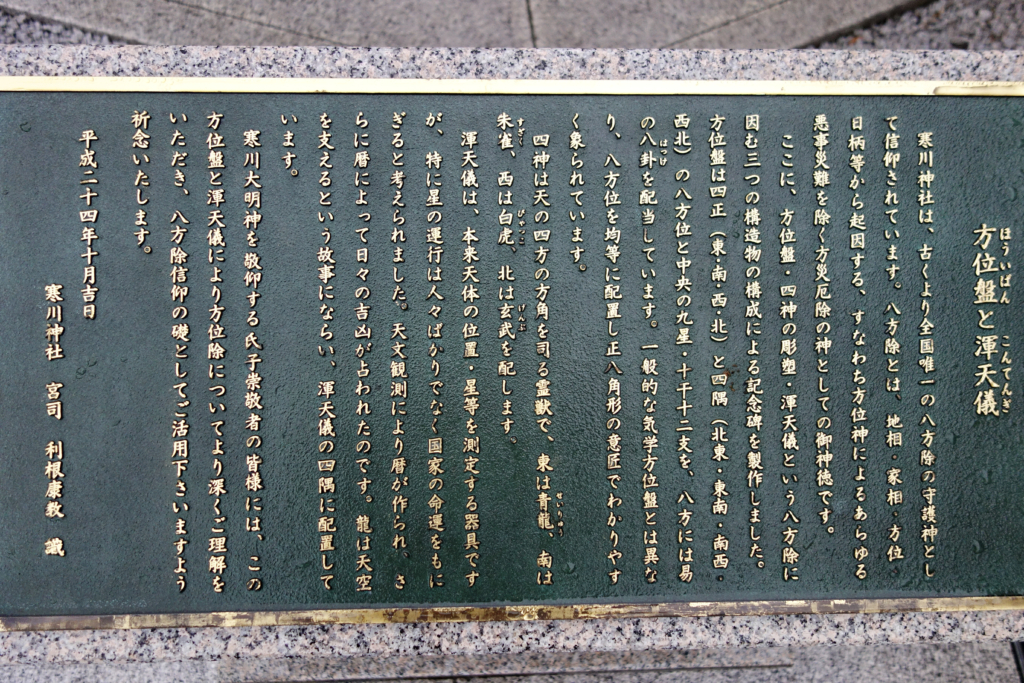

また、風水の四神(大地の方角を司る玄武、青龍、白虎、朱雀を意識したもの)など陰陽道や風水的なイメージのデザインがところどころに見られます。後述しますが、渾天儀などはその例。

正直に言えばあまり日本の神社らしさに欠ける部分があったように思います。

拝殿

唐破風の入母屋妻入で、両サイドに翼をつけたように見える構造をしています。

別の角度から

神門から拝殿までは両側から回廊が回り込むような形であり、非常に風格があります。写真は右側見えていませんが、右側にも建物があり回廊のようになっています。

本殿は見えない形になっていました。

拝殿脇(向かって右側)には、八方除の神社らしく、渾天儀(こんてんぎ)という占いに使いそうなモニュメントがあります。

渾天儀の下の長方形でくり抜かれているところにある像を上下写真で見ていただくと分かりますが、四神にあたる神獣が描かれています。

神嶽山神苑

これは当社の起源に深く関係すると言われる「難波の小池」を中心としたエリアで、日本庭園の中に茶屋や資料館があります。寒川神社でご祈祷を受けた人限定でアクセスできるようです。

宝物等

伝承によると、武田信玄は1569年の小田原城攻めの際、寒川神社へ立ち寄ってその勝利を祈って兜を奉納し、兵を休めたとされています。奉納された兜は寒川神社に現存しており、神奈川県の重要美術品として指定されています。

祭事

かなりユニークな神事がたくさんある神社です。そのうちいくつか例をご紹介します。

迎春ねぶた

2001年より新年から2月の節分まで行われる祭事で、神門に神話にちなんだ迎春ねぶたを境内に飾り、夜にはライトアップもされるそうです。

21世紀に入って始まった比較的新しいお祭りで、 2012年まではその年の干支にちなんだねぶたが飾られていたようですが、干支が一巡したことから、2013年からは神話ねぶたが飾られているとのこと。

ねぶたのイメージは神門に飾ってあるこういうやつのようです。

国府祭(こくふさい)

古式『座問答』で有名な祭事で毎年5月5日に行われます。昔は各国に配置されていた国府において行われてたが、現在まで廃止されずに伝わる数少ない貴重な国府祭です。

律令体制以前の磯長国(一宮は川勾神社)と相武国(一宮は寒川神社)が合併したのが相模の国であり、その際にどちらが一宮になるか、神揃山(かみそりやま)で論議したのが始りとされる神事です。

祭壇の近くに虎の皮を置き、仲裁役(比々多神社)を交えて演劇的な禅問答を行うもので、相模国総社の六所神社の神と、寒川神社を含む地域の一宮〜五宮(一宮=寒川神社、二宮=川勾神社、三宮=比々多神社(伊勢原)、四宮=前鳥神社(平塚)、五宮=平塚八幡宮)の神々が対面する珍しい祭事。5社が集結して国家安泰、五穀豊穣を祈願することが目的となっています。

ちなみに、三宮である比々多神社の宮司により「いずれ明年まで」と仲裁されてこの神事は締めくくられるとのこと。

浜降祭(はまおりさい)

毎年海の日に行われるもので、みそぎとも言われているようです。1838年に国府祭おいて、相模川で、寒川の氏子と地元の氏子が争いを起こして寒川神社の神輿が川に落ちたことがあり、数日後地元の漁師である孫七さんという人が漁の最中にご神体を発見して寒川神社に届けたことから、毎年神社の神輿がお礼のために南湖の浜に行って禊をするようになったという起源となっています。

具体的には茅ヶ崎海岸で40基ほどの神輿が集まって、担ぎ手が海にそのまま入っていて波に洗われる形で清められるというお祭りです。禊により神威(神の力)が再生されていくという考えもベースにあるようです。神奈川県無形民俗資料に指定されています。

なお、この祭事の存在から、寒川大神に海の神としての側面があり、そして歴史的には当社の近くまで相模湾が入り込んでいたことが考えられます。

ご利益

全国で寒川神社にしかないご利益としては、これまでに言及してきましたが八方除が有名です。

どんなことをしても良いことがなくて、精神的にも肉体的にも大きな転換期となる八方塞がりとなる年が9年に1度来ると言われています。そこで八方除のご利益のある神社でお祓いをしてもらうことで、人生の節目で多くの悪事や災難を取り除いて幸運をもたらすようにお祈りをすることが八方除であり、その唯一のご利益を持つのが寒川神社ということになります。

なお、八方とは東西南北に加え、北東、南東、南西、北西を含めた8方位のことです。以下写真は寒川神社にある渾天儀ですが、西と南と、その間の南西(=裏鬼門)など、八方位に基づいて吉凶を占うものであると分かります。

ちなみに、八方塞がりはあくまで陰陽道の考え方であり、神道の一般的な厄年とは異なる概念であることには注意が必要です。

こうした由緒から派生して、八方塞がりだけではなく、節目節目で全国からこの神社を訪れる人は多いようです。テレビ放送の関係者には古くから「視聴率祈願の神社」として知られ、新番組開始前に参拝を行うとされ、実際に故高倉健さんなど芸能人の参拝者も多いです。

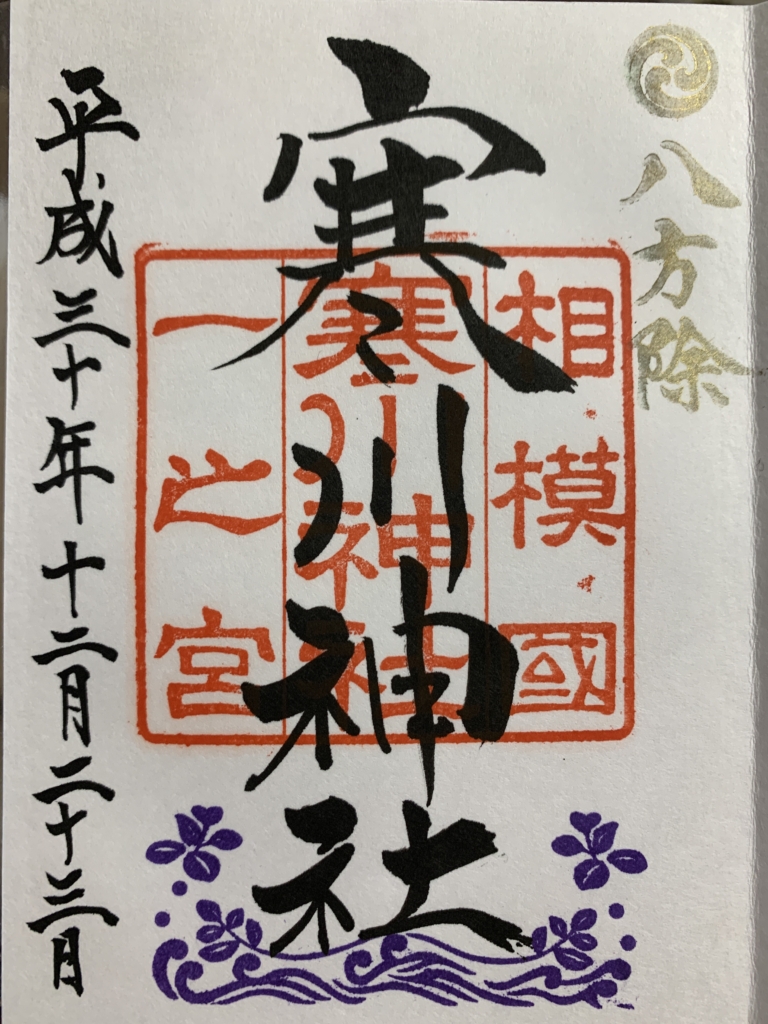

御朱印

さすが寒川神社というべきか、御朱印にも八方除の文字が。

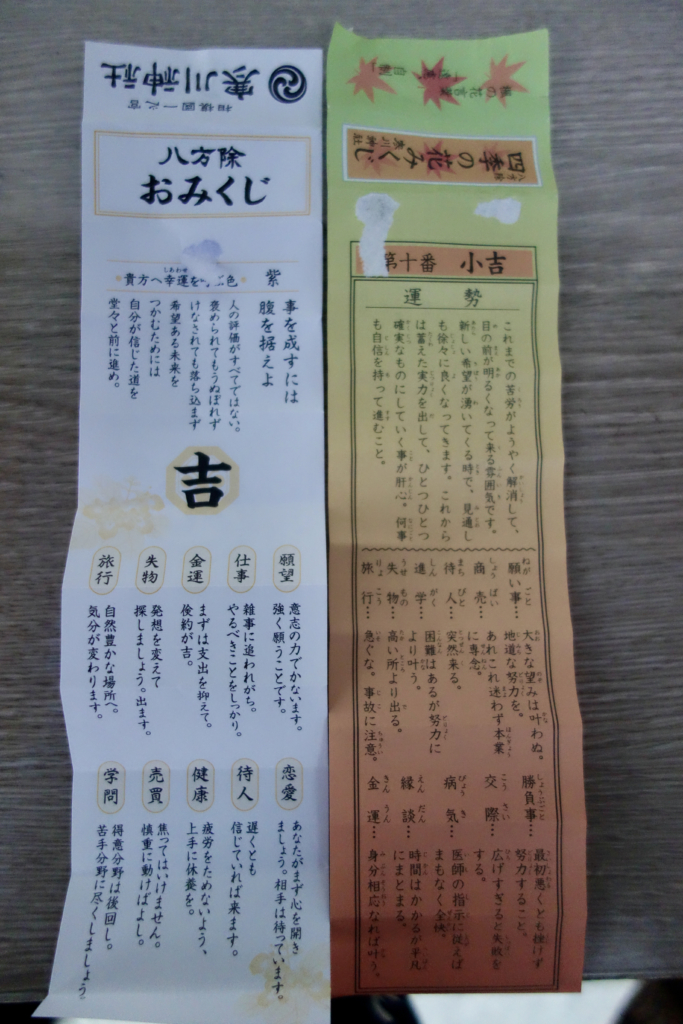

おみくじは寒川神社オリジナル含め、いろいろな種類がありました。

周辺情報

八福餅

寒川神社参拝記念として、是非お土産におすすめしたいのが、八福餅です。伊勢名物の赤福餅のような、お餅の上にこし餡をのせた和菓子です。八福餅の「八」は八方除の八と末広がりの八、「福」は幸福の福に因んで造られたとのこと。

形も、こし餡の部分が八角になっていて、まさに開運招福をもたらすお餅です。神奈川県内のデパートでも売っていないので、ここ寒川町でしか手に入らないとのこと!

寒川神社内の他、近くの八福餅の旗を掲げている商店などで販売しているそうです。

以下サイトでも販売されているみたいなので興味のある方はぜひ。

味処まるたか(海鮮料理)

寒川神社から4, 5kmほど湘南台駅の方面に向かう位置にあるおいしい海鮮料理が食べられる定食屋さんです。

元々ログハウスの喫茶店だったところを改装した店舗で、あたたかくアットホームか感じでした。

うにトロ丼 1,800円はもちろん絶品。

こちらは定番の海鮮丼 1,500円

アジフライ 670円

変わり種としては、めごち天ぷら 600円(これもおいしい)

まるたかさんの店舗情報など、各リンクへはこちらからどうぞ。

OLEO’s Eye

おれおちゃん

おれおちゃん陰陽道や風水的なイメージを全面に押し出した建物が多くて、厳かな雰囲気の神社が好きな僕としては少し残念に感じた部分もある。ガオ

すけみ

すけみ初穂料は”お気持ち”とのこと。

おれおちゃん

おれおちゃん公式HPでは以前は、「九星で占う」「方位で占う」「相性で占う」「八卦で占う」の4つのメニューからネット上で占いができたらしい。今のサイトではできるかどうか確認できなかった。残念だ。ガオ

Reference

寒川神社公式HP:http://samukawajinjya.jp/

八福餅販売:http://www.samukawa-aoba.co.jp/hachifuku-mochi/

コメント